Le relevé d’architecture, l’étude du bâti, les restitutions

Le cartulaire du prieuré de Sainte-Gemme a conservé le souvenir des principales donations, mais l’histoire de la

construction du monastère n'est pas renseignée par ces textes. Aucun autre document ne mentionne les conditions de son édification ni les dates des nombreux chantiers. Les documents graphiques

modernes concernant le monastère sont rares et approximatifs.

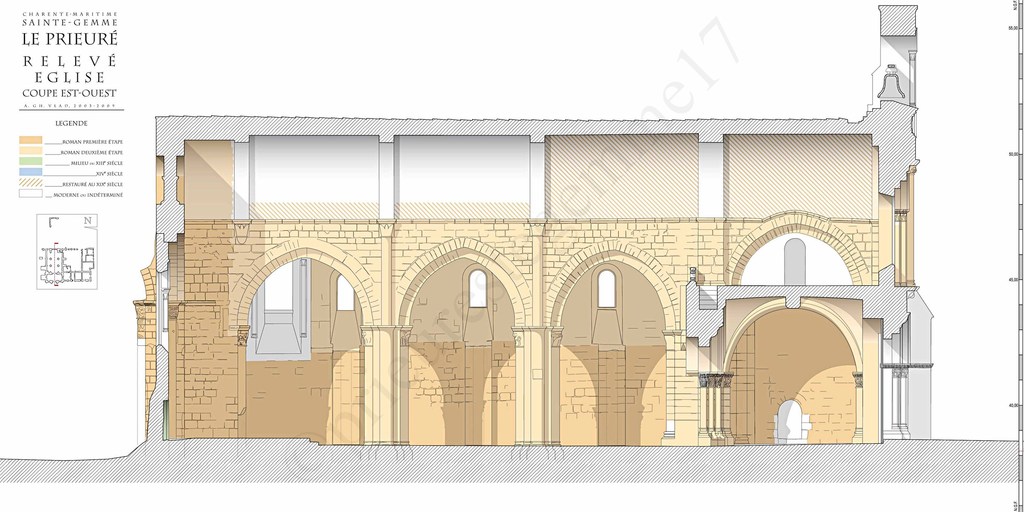

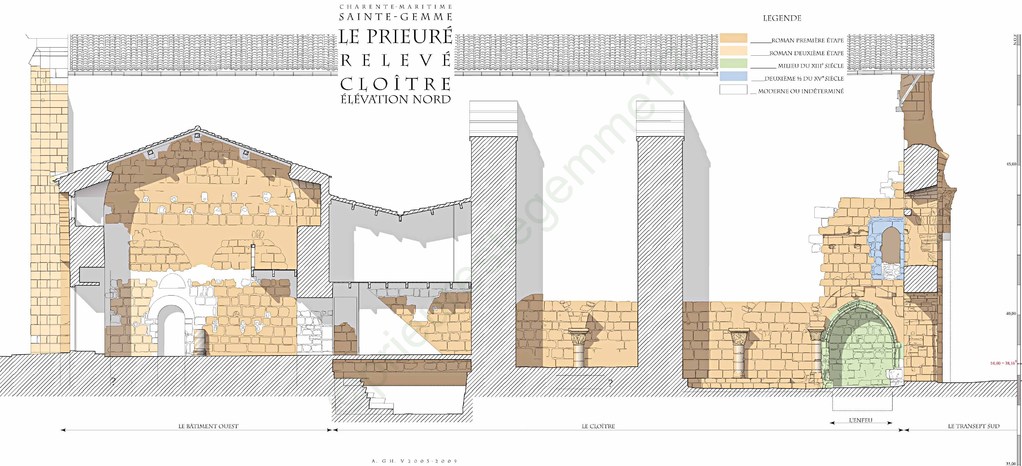

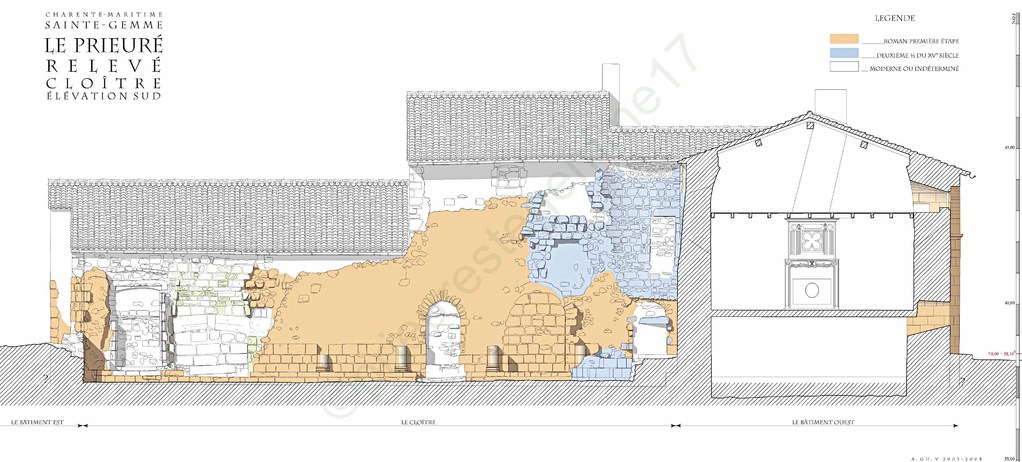

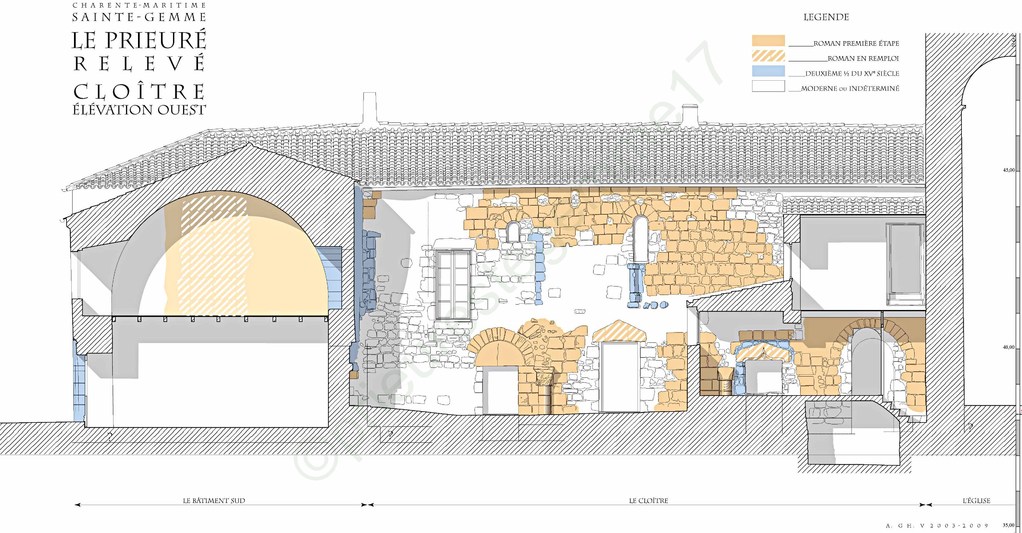

L’importance et la qualité des vestiges restants nous ont poussé à commencer leur relevé au début des années 2000. Les relevés d’architecture ont été conçus selon deux principes : la recherche de l’exactitude et la compréhension du monument. Notre intérêt s’est également porté vers la recherche d’indices permettant de différencier les étapes de la construction et d’affiner les datations. Pour cela ont été pris en compte : l’identification des matériaux, le type d’appareil de parement et de blocage, les systèmes de voûtement, les traces des outils de taille de pierre, les conditions de conservation, les désordres structurels ainsi que les modifications successives.

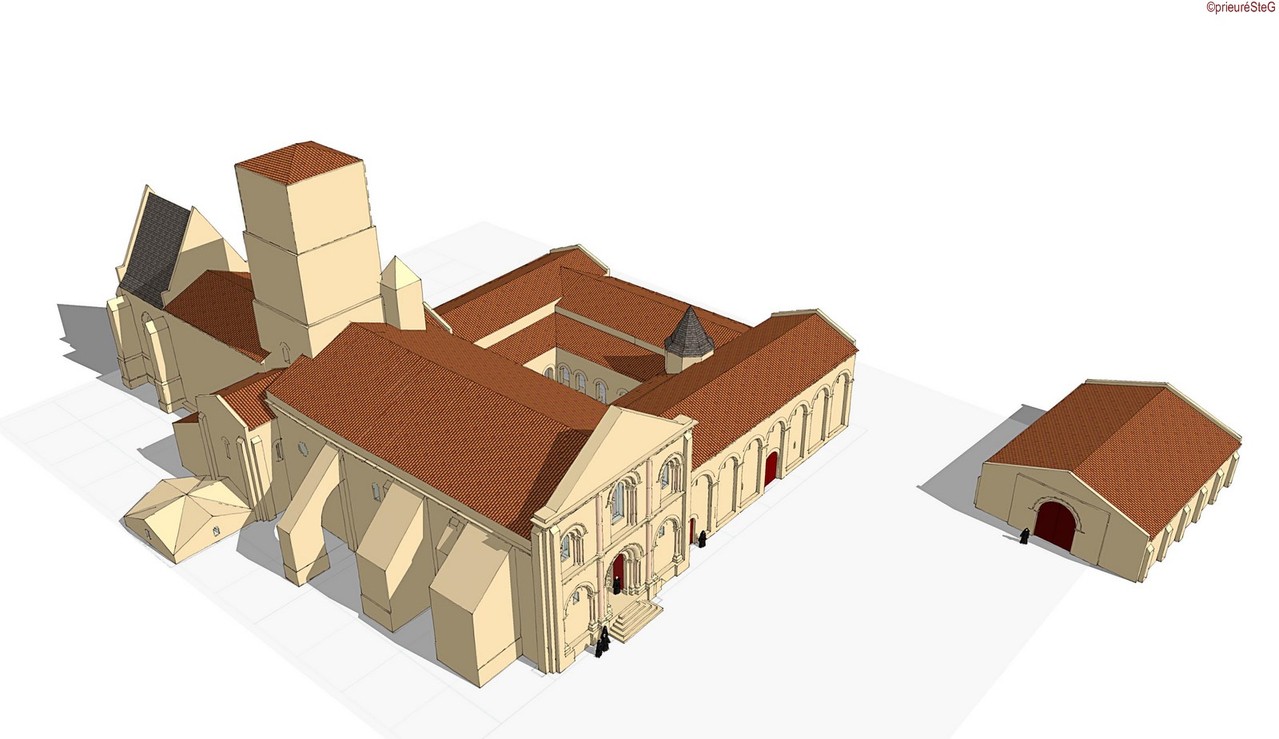

Le relevé et l’étude du bâti existant ont permis la représentation – en plan, coupes, élévations et en perspective – de l’état actuel de l’église et des bâtiments claustraux de l’ancien monastère. Une maquette numérique[1] a pu être réalisée en modélisant[2] les structures existantes. Les structures modélisées, ensuite animées sont présentées sous forme de visite virtuelle ou de vues panoramiques.

Ceci a également permis de proposer des restitutions virtuelles du prieuré de Sainte-Gemme : des dessins et des images animées.

La restitution est « la représentation par le dessin ou par une maquette de l’aspect présumé d’un édifice mutilé ou détruit. Elle est la construction souvent hypothétique d’un édifice ou d’une partie d’un édifice disparu, mais aussi le rétablissement d’un parti primitif présumé[3] ».

Les hypothèses de restitution du monument ont été élaborées sur la base du relevé et de l’étude du bâti. Les structures disparues nous sont renseignées à travers les rapports des fouilles, les quelques photographies anciennes, et précisées par la comparaison approfondie avec les monuments proches, de la même typologie et de la même époque.

Dans nos animations, les corps disparus ont été figurés par des volumes simples recherchant seulement les proportions primitives. Les volumes sont présentés comme des croquis au crayon polychrome, dans l’esprit de document de travail, donc perfectible, que des nouvelles investigations devront compléter et affiner.

Trois époques de l’évolution du monastère sont restituées : au cours de la première moitié du XIIe siècle (quand l’église pré-casadéenne, adaptée, est encore utilisée), à la fin du même siècle (quand le monastère est fini), et avant les destructions des guerres de religion, l’étendue maximale.

Les animations vidéo permettent d’évoluer autour des bâtiments restitués et de visiter l’intérieur des espaces les plus prestigieux du monastère : l’église, le cloître, la salle capitulaire. L’évolution du monastère à été résumée en quelques minutes d’images animées pour faciliter la compréhension de l’édification du monastère.

Ces images s’adressent à tous, d'abord au grand public en lui facilitant l’approche des monuments historiques. Les restitutions peuvent constituer une solution pédagogique et un moyen de formation pour ceux qui se destinent au métier du patrimoine.

Les restitutions ont pour but d’être le support pour une nouvelle réflexion, en espérant que la représentation virtuelle du monument servira de laboratoire permettant d’éprouver la fiabilité des propositions historiques formulées.

[1] Une maquette numérique est une représentation géométrique d'un objet, dans notre

cas un bâtiment ancien, généralement en 3D, en vue de l'analyser, de le contrôler et d'en simuler une visite, d’aider à la perception des anciens espaces, des vues

dynamiques…

[2] La modélisation consiste à créer avec l’aide d’un logiciel de modélisation

3D, un objet en trois dimensions, par ajout, soustraction et modifications de ses constituants.

[3]Pérouse de Montclos J.-M.

Architecture. Méthode et vocabulaire, éd. du patrimoine, Paris, 7e éd. 2009

Le prieuré de Sainte-Gemme

en Saintonge

Le prieuré de Sainte-Gemme

en Saintonge